先日、

昨年秋から全8回で開催されていた

石井なをみ先生による

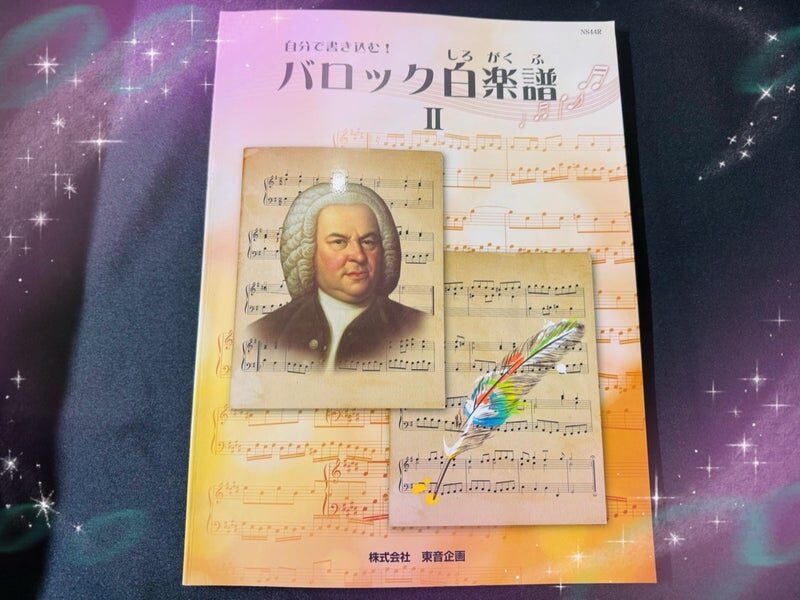

『バロック白楽譜II』

セミナーの最終回を受講し、

修了しました!✨

「白楽譜」とは、その名の通り、

「指づかい」「アーティキュレーション」

「強弱記号」「速度記号」などの演奏指示がなく、

音符のみが書かれた楽譜 のことを指します。

バロック期の初期の作品には、

後の時代のような記号が

存在しませんでした。

また、当時の演奏習慣や口伝えによって

当然とされていたことが、楽譜に

明記されていない場合もありました。

こうした背景から、

20世紀にはバロック音楽本来の

奏法や解釈が復興され、

演奏指示を加えた校訂版の楽譜が

作られるようになりました。

(バロック音楽の奏法には当時の演奏習慣に基づいた知識が必要ですが、お子さんやピアノ初心者にとって習得が容易ではないため、プレ・インヴェンションでは指づかい・強弱・装飾音などの演奏指示が加えられています。)

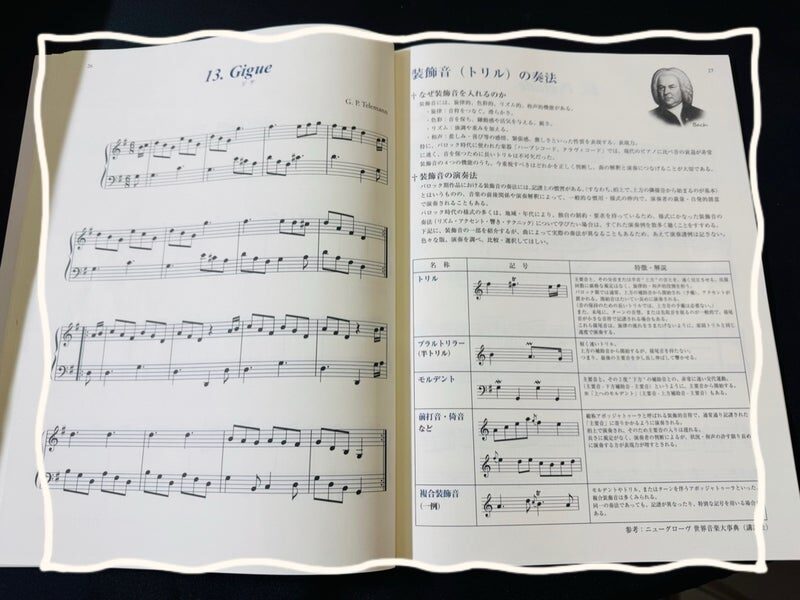

今回のセミナーでは

まるで白地図のような白楽譜から

自由にいろいろな可能性を見出して

どのように解釈し、

演奏に結びつけるかを

具体的に指導していただきました。

また、バロックの舞曲の特徴、

(メヌエット・サラバンド・ジーグなどのリズムや性格)

楽曲にふさわしい

テンポ・音色・タッチの重要性

などについても深く学びました![]()

指づかいや強弱にも、

多様な選択肢があることを

再確認しました。

奏法や知識は大切ですが、

最も重要なのは

「どのように弾きたいか?」を考え

それを表現することです。

生徒さんと

「どのように弾きたいのか」

を話し合い、自ら

強弱記号や指番号などを

白楽譜に書き込みながら、

自分だけの「オリジナル楽譜」を

作り出せるようになり、作曲家の意図を

解釈できるようになれば

素晴らしいですね♪

「教える」だけでなく

「生徒自身が考える力を育てる」

指導法の大切さも改めて実感。

音楽は、ただ楽譜通りに弾くだけではなく、

演奏者自身が音楽を創造するもの。

その本質を深く理解し、これからの演奏や

指導に活かしていきたいと思います![]()

余談ですが、先生がセミナー内で

紹介されていたKORGのサンリオコラボメトロノーム![]()

(因みに先生は大のキティちゃん好きだそうです)![]()

ちょうどクリスマス時期でしたので、

娘へのサンタさんからのプレゼントとして

娘が好きなクロミちゃんモデルを早速購入![]()

音声カウント機能もついており、

(恐らくクロミちゃんの声ではない…![]() そもそもクロミちゃんの声を知らない私)

そもそもクロミちゃんの声を知らない私)![]()

さまざまなビート音を楽しめるのが魅力で、

練習にしっかり活用しています![]()